Der Falsche Zwilling - Ein therapeutischer Ansatz zur Steigerung des Selbstwertgefühls beim Fremdsprachensprechen

Ich glaubte eigentlich immer, entweder man hat Selbstbewusstsein – oder eben nicht.

Ich dachte, das gelte besonders für das Lernen und Sprechen von Fremdsprachen. Manche Menschen wissen einfach, dass sie es können und ziehen es selbstbewusst durch – während viele andere mit Unwohlsein und sogar Ängsten kämpfen.

Als ich jünger war, sprach ich überhaupt nicht gerne Englisch. Ich sprach langsam, um Fehler zu vermeiden, und machte trotzdem viele. Jeder Fehler, den ich bemerkte, fühlte sich an wie ein Stich. Ich erwartete mehr von mir selbst. Korrektes Englisch zu sprechen war für mich das Wichtigste. Und wenn mir das nicht gelang, sah ich mich als unfähig und dumm an und fürchtete, andere würden genauso denken.

Damals war mir das nicht bewusst, aber genau das ist das teuflische Werk von geringem Selbstwertgefühl.

Selbstwert im Kontext des Fremdsprachenlernens

Die meisten Sprachlernenden sind sich einig, dass zwei Situationen besonders unangenehm und herausfordernd sind: vor einer Gruppe zu sprechen und sich mit Muttersprachlern zu unterhalten.

Obwohl das jedem offensichtlich erscheinen mag, der schon einmal mit einer Fremdsprache gekämpft hat, ist es wichtig zu verstehen, warum uns diese Situationen so stressen.

Ich unterrichte seit 20 Jahren Deutsch als Fremdsprache und habe in dieser Zeit zahlreiche Schüler mit ähnlichen Problemen kennengelernt. Lange Zeit war mein Rat einfach: Verbessert eure Grammatik und euren Wortschatz und geht gegen eure inneren Widerstände an.

Aber jetzt, mit einem tieferen Verständnis davon, was Selbstwert ist und wie er funktioniert, gebe ich diesen Rat nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass diese Tipps nicht wirklich zum Erfolg führen. Im Gegenteil, der ständige Blick auf die eigenen Unzulänglichkeiten, sowie das sture Anrennen gegen innere Widerstände führt meiner Meinung nach all zu oft nur zu Stress, Minderwertigkeitsgefühlen und aufreibenden Konflikten mit den inneren Kritikern.

Ich glaube nicht, dass du dir so deine Reise zur deutschen Sprache vorstellst.

Schauen wir uns also genauer an, was Selbstwertgefühl wirklich ist und welchen Einfluss es auf dich und deinen Sprachenlernprozess hat.

Definitionen von Selbstwert

Im Großen und Ganzen kann Selbstwert – vollständig verwirklicht – als die Überzeugung verstanden werden, dass wir dem Leben und seinen Anforderungen gewachsen sind. Auf das Sprachenlernen angewandt bedeutet das, Vertrauen in unsere Fähigkeit zu haben, die Sprache strukturell zu erlernen und sie effektiv in realen Situationen zu verwenden. Psychologen bezeichnen das als Selbstwirksamkeit: der Glaube an die eigene Fähigkeit, bestimmte Aufgaben oder Ziele erfolgreich auszuführen und zu erreichen.

Das Bedürfnis, uns als fähig und kompetent wahrzunehmen, ist ein universaler Charakterzug des Menschen. Selbstwerterhöhung wird deshalb allgemein als ein psychologisches Grundbedürfnis betrachtet. Den Selbstwert zu stärken und zu schützen, steht ohne Zweifel oft im Zentrum unserer psychischen Prozesse und unserem Verhalten.

Diese Tatsache allein erklärt jedoch nicht, warum sich so viele Menschen unwohl fühlen, wenn sie eine Fremdsprache sprechen. Schließlich bringt uns der Kontakt mit der Fremdsprache bei solitären Aktivitäten wie Lesen, Hausaufgaben machen oder sogar mit uns selbst sprechen, selten emotional aus der Fassung – selbst wenn wir uns als eher schlecht einschätzen.

Unser Unbehagen beim Sprechen muss daher von etwas herrühren, was eher Lampenfieber ähnelt, also der Angst, auf einer Bühne zu stehen.

Sprache ist ein soziales Werkzeug, und Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Deshalb fällt es den meisten von uns schwer, das, was wir über uns selbst denken, von dem zu trennen, was wir glauben, wie andere über uns denken. Einfach ausgedrückt: Wir neigen dazu, uns gut zu fühlen, wenn wir glauben, dass andere uns gut finden.

Soziometer-Theorie: Selbstwert als Maß sozialer Akzeptanz

Diese Erkenntnis führt uns zu einer spannenden Theorie über den evolutionären Zweck des Selbstwertgefühls und zu der Frage, warum Menschen überhaupt ein so komplexes psychologisches System entwickelt haben könnten.

Es scheint plausibel, dass Menschen, um in der Natur zu überleben und sich fortzupflanzen, nicht nur die Gesellschaft anderer wollten, sondern auch sicherstellen mussten, dass sie von ihnen akzeptiert wurden. Sozialer Zusammenhalt – und damit das Funktionieren jeder Gemeinschaft – hängt davon ab, dass jeder seinen Platz innerhalb der Gruppe kennt und respektiert.

Von dieser Idee ausgehend entwickelte der amerikanische Psychologe Mark Leary die sogenannte sociometer theory. Nach diesem Modell funktioniert das Selbstwertgefühl als internes Messsystem, welches unsere soziale Akzeptanz überwacht.

Im Kern spiegelt der Wunsch, in einem positiven Licht gesehen zu werden, unser fundamentales Bedürfnis wider, dazuzugehören und von anderen geschätzt zu werden. Somit ist das Selbstwertgefühl nicht Selbstzweck, sondern spiegelt unseren Beziehungswert wider, d.h. den Wert, den wir glauben, für andere zu haben – letztlich also, wie sozial akzeptiert oder ausgeschlossen wir uns innerhalb einer sozialen Gruppe fühlen.

Verhaltensweisen, die darauf abzielen, das Selbstwertgefühl zu stärken oder zu schützen – wie z.B. das Suchen nach Zustimmung, Perfektionismus, Grübeln usw. – werden also nicht primär davon motiviert, uns gut zu fühlen. Vielmehr sind es adaptive Strategien, die uns helfen sollen, Ablehnung zu vermeiden und in sozialen Situationen besser zurecht zu kommen.

Der Unterschied zwischen Zustand und Eigenschaft

An dieser Stelle ist es hilfreich zwischen den beiden Konzepten Zustand (state) und Eigenschaft (trait) zu unterscheiden. In der Psychologie ist ersteres ein temporärer, situationsabhängiger Zustand oder eine Emotion, während letzteres sich auf ein stabiles, dauerhaftes Merkmal einer Person bezieht.

In unserem Kontext würde das bedeuten, dass das Selbstwertgefühl als Zustand an die Bewertung des wahrgenommenen Beziehungswertes in der unmittelbaren Situation gebunden ist; während das Selbstwertgefühl als Eigenschaft eine Sammlung unserer Geschichte erlebter Inklusionen und Exklusionen ist.

Es wäre dementsprechend angemessen zu sagen, dass die Verbesserung unseres Selbstwertgefühls als Eigenschaft im Kontext des Fremdsprachenlernens zwei wichtige Schritte erfordert.

Erstens müssen wir sicherstellen, dass wir zukünftige Interaktionen so beeinflussen können, dass wir sowohl die Situation als auch unsere Rolle darin als erfolgreich wahrnehmen. Wenn allgemein hohes Selbstwertgefühl das kumulative Ergebnis erfolgreich bewältigter Einzelsituationen ist, müssen wir lernen, wie wir uns in diesen jeweiligen kommunikativen Erfahrungen nicht selbst untergraben.

Zweitens, da wir nicht in der Zeit zurückgehen können, um ein Leben voller prägender Erfahrungen zu ändern, müssen wir die psychologischen Muster bearbeiten, die diese Erfahrungen geschaffen haben. Wie wir sehen werden, können diese Muster – einmal durch einen plötzlichen Rückgang des Selbstwertgefühls ausgelöst – zu großen Hindernissen werden, uns selbst als kompetent und in Kontrolle sowohl über uns selbst als auch über unser soziales Leben zu erleben.

Wie erleben wir Zustände hohen und niedrigen Selbstwerts?

Der Ausdruck „plötzlicher Rückgang des Selbstwertgefühls" ist vielleicht ein wenig irritierend. Obwohl wir die Unterscheidung zwischen Selbstwertgefühl als Zustand und als Eigenschaft eingeführt haben, mag es immer noch seltsam sein, bei Selbstwertgefühl als etwas zu denken, das sich von einem Moment zum nächsten ändern kann. So wird dieser Begriff im Alltag normalerweise nicht verwendet. Und während jeder mit dem eigene Selbstwertgefühl als Eigenschaft vertraut ist, lohnt es sich zu überlegen, wie sich zeitlich begrenzte Zustände hohen und niedrigen Selbstwertgefühls tatsächlich anfühlen.

Um sich dem Thema behutsam zu nähern, beginnen wir mit der angenehmeren Erfahrung: hohem Selbstwertgefühl.

Entgegen der landläufigen Meinung ist ein Zustand hohen Selbstwertgefühls nicht von überschwänglicher Stimmung oder dem Gefühl geprägt, im Lotto des Lebens gewonnen zu haben. Übertriebene Selbstgefälligkeit und überschwängliche Macher-Energie – à la Leonardo DiCaprio in „The Wolf of Wall Street" – sind eher Anzeichen kompensatorischen Verhaltens, das in niedrigem Selbstwertgefühl wurzelt bzw. in einem künstlich aufgeblähten – ein Zustand, der normalerweise mit Narzissmus verbunden wird.

Wirklich hohes Selbstwertgefühl ist viel subtiler. Vielleicht ist der beste Weg, es sich vorzustellen, als die völlige Abwesenheit negativer Emotionen und selbstkritischer Gedanken.

Stellen wir uns ein entspanntes und anregendes Gespräch mit einem guten Freund vor. In diesem Moment sind alle unsere psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt: Wir fühlen uns in Kontrolle, verbunden und geschätzt. Der Wert, den wir glauben, für den anderen zu haben, ist hoch und stabil. Es gibt keine soziale Bedrohung – wir sind im Frieden sowohl mit unserer Umgebung als auch mit uns selbst.

Neurologisch entspricht dies einem Zustand absoluter Konsistenz: Unser Gehirn funktioniert ohne innere Konflikte oder Irritationen. Wir sind im bedingungslosen Annäherungsmodus und in einem Zustand totaler Kongruenz, weil unsere realen Lebenserfahrungen perfekt mit unseren aktivierten motivationalen Zielen übereinstimmen. Innere Harmonie, geistige Klarheit und ein allgemeines Wohlbefinden sind die Folge. Alles fühlt sich richtig und stimmig an.

Wie Sie sich jetzt wahrscheinlich schon gedacht haben, ist ein Zustand niedrigen Selbstwerts das genaue Gegenteil. Sobald wir wahrnehmen – aus welchem Grund auch immer –, dass unser Beziehungswert in den Augen anderer abnimmt, setzt eine zunehmend alarmistische psychologische Reaktion ein. Die neuronale Inkonsistenz nimmt zu, weil unsere aktivierten motivationalen Ziele nicht mehr mit unserer gelebten Erfahrung übereinstimmen. Wir wechseln von einem Annäherungs- zu einem Vermeidungsmodus.

Wir haben akute Angst vor sozialer Ablehnung, erleben sie aber als unspezifischen Stress oder Angst. Auf unbewusster Ebene kommt das Gehirn zu der Schlussfolgerung, dass der Organismus Schutz braucht. Infolgedessen aktiviert es, ohne dass unser bewusstes Denken je ein Mitspracherecht hätte, bestimmte Abwehrmuster, die sich in der Vergangenheit als wirksam erwiesen haben, um neuronale Spannungen zu lindern und Inkonsistenz zu reduzieren.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Streben nach neuronaler Konsistenz die fundamentale Triebkraft hinter aller psychologischen Aktivität ist. Dementsprechend folgen diese Abwehrmuster einer eskalierenden Logik. Sie beginnen mit einfachen Strategien und werden allmählich drastischer, bis ein erträgliches Maß an neuronaler Konsistenz wiederhergestellt ist.

Wenn Sie zufällig zu den vielen Menschen gehören, die sich beim Sprechen einer Fremdsprache manchmal oder regelmäßig unwohl fühlen, dann sind Ihnen wahrscheinlich einige dieser Muster bekannt.

Diese beginnen beispielweise damit, dass Sie Ihre Sprachkenntnisse von vornherein herunterzuspielen und sich dann ständig für Fehler entschuldigen. Oder Sie nuscheln, um Fehler zu verbergen; oder Sie hören eine Stimme in Ihrem Kopf, die Sie drängt, einfach still zu bleiben. Weiter oben auf der Eskalationsleiter könnten Sie dann abrupt die Sprache wechseln – sagen wir, ins Englische – oder sogar völlig verstummen. Am Ende könnten Sie gar ganz aufgeben, eine Entschuldigung erfinden und einfach weggehen.

Diese unwillkürlichen, selbstsabotierenden Verhaltensweisen regelmäßig zu erleben, kann ziemlich frustrierend sein. Für manche ist es nur ein gelegentliches Ärgernis; für andere sind diese Gefühle der Grund, warum sie das Lernen einer Fremdsprache schließlich ganz aufgeben.

Was auch immer Ihre Situation ist, Sie können etwas gegen diese Muster tun – sie sind nicht Ihr Schicksal!

Bevor wir aber mögliche Auswege aus diesem Dilemma erkunden, müssen wir zunächst besser verstehen, warum und wie genau diese Muster entstehen.

Schule: Wo Angst gelernt wird

In den meisten schulischen Umgebungen unsrer Kindheit und Jugend ist das Ziel nicht authentische Kommunikation, sondern Korrektheit. Das gilt natürlich insbesondere für den Fremdsprachenunterricht. Die Schule ist ein Übungsumfeld, wo Erfolg daran gemessen wird, wie korrekt man Sprache produziert. Lehrer loben Präzision und korrigieren Fehlgriffe oft scharf. Manche Fehler haben sogar soziale Folgen. Nicht wenige Lernende werden von ihren Mitschülern ausgelacht. Leider wird das immer noch viel zu oft als Teil einer fragwürdigen Pädagogik toleriert, die glaubt, Scham und Demütigung würden uns zu leistungsfähigeren Menschen machen.

Ich jedenfalls durchlief eine erschreckende Veränderung zwischen der 5. und 8. Klasse. Von einem unbeschwerten Kind, das Freude daran hatte, sich in Fremdsprachen auszudrücken, wurde ich zu einem tief verunsicherten Teenager, der Englisch und Französisch nur sehr stockend und widerwillig sprach.

Bis zu einem gewissen Grad kann das als normaler Teil jugendlicher Entwicklung gesehen werden. In diesem Alter fangen wir an, uns mehr Gedanken über uns selbst zu machen, und es wird uns wichtiger, was andere über uns denken. Wir beginnen, unsere sozialen Instinkte zu schärfen und wollen akzeptiert werden. Als intelligent oder cool angesehen zu werden bekommt zentrale Bedeutung. Schließlich wollen wir uns einen möglichst hohen Platz in der sozialen Hierarchie der Schule sichern.

Gleichzeitig spielen bestimmte soziale Traumata auch eine bedeutende Rolle dabei, wie sich diese Muster festsetzen.

In der 7. Klasse verbrachten einige meiner Mitschüler ein Austauschjahr in Großbritannien bzw. den USA. In der 8. Klasse hatten wir dann zwei Austauschschüler aus Australien in unserer Klasse. Offensichtlich konnte ich mit diesem Niveau nicht mithalten.

Ich habe eine lebhafte Erinnerung aus dem Englischunterricht in diesem Jahr: Das ganze Klassenzimmer brach in Gelächter aus über die Art, wie ich das Wort „doubt" (Zweifel) aussprach.

„Wie dumm kann man sein?", sagte unser Lehrer, während die Klasse weiter kicherte. „Wie oft willst du diesen Fehler noch machen?"

An diesem Tag lernte ich, dass man nicht wissen muss, wie man „doubt" ausspricht, um sehr schwere Zweifel an den eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Angst lässt uns schrumpfen. Und in der Schule werden Fehler allzu oft mit Demütigung und Statusverlust verbunden – sowohl bei den Mitschülern wie bei den Lehrkräften.

Um damit umzugehen, entwickeln wir Schutzstrategien: Wir zensieren uns selbst, überkompensieren, schlagen zurück, geben auf oder tun so, als ob uns alles egal ist. Oder wir streben nach Perfektion und entwickeln erbarmungslose innere Kritiker, die uns in ständiger Alarmbereitschaft halten. Diese Abwehrmechanismen sind keine bewussten Entscheidungen – sie entstehen, um uns vor Ablehnung zu schützen.

In der Psychologie werden diese Strategien Schemata genannt: tief verwurzelte Muster, die wir früh im Leben entwickeln, um sicherzustellen, dass unsere psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt werden – auch unter widrigen Umständen. Sie bestehen aus:

Glaubenssätze über die Welt: „Fehler zu machen ist nicht akzeptabel.

Glaubenssätze über sich selbst: „Ich darf keine Fehler machen."

Glaubenssätze über andere: „Wenn ich einen Fehler mache, werden andere denken, ich bin dumm."

Automatisierte Reaktionsmuster auf emotionaler, kognitiver und sogar körperlicher Ebene, die in bestimmten Situationen ausgelöst werden.

Diese Glaubenssätze und Reaktionsmuster bestimmen auf bemerkenswert konsistente Weise, wie wir uns fühlen und handeln – selbst wenn sie persönlichem Wachstum und zwischenmenschlichen Beziehungen im Weg stehen.

Maladaptive Schemata

Später im Leben – besonders im Ausland – ändern sich die Regeln des Fremdsprachenlernens. In der Erwachsenenwelt ist Kommunikation viel wichtiger als Korrektheit. In den meisten Fällen sind die einzigen, für die sie wirklich wichtig ist, die Lernenden selbst. (Und vielleicht einige Idioten, die nicht wissen, worum es im Leben wirklich geht und die Fremdsprachler korrigieren, um ihr eigenes wackliges Selbstwertgefühl zu verbessern.)

In der überwiegenden Mehrheit sozialer Situationen ist es für unseren Beziehungswert zentral, sprachlich teilnehmen und eine Beziehung zu anderen aufbauen zu können. Andere schätzen uns dafür, dass wir uns mitteilen und zeigen, wer wir sind – eine fehlerfreie Syntax ist dabei nur die Sahne zum Kuchen.

Unglücklicherweise aber wurde unser Selbstwertgefühl-Verwaltungssystem noch nicht aktualisiert. In vielen Situationen lassen unsere sprachlichen Unzulänglichkeiten unser Selbstwertgefühl sinken, wenn wir zu sprechen versuchen – und unsere inneren Beschützer werden aktiviert: Wir fühlen uns gestresst und beginnen zögerlich zu sprechen. Wir entschuldigen uns, nuscheln oder erstarren.

Die tragische Ironie ist, dass diese einst nützlichen Schemata des Selbstwertgefühl-Schutzes nun zu einer massiven Belastung werden. Anstatt uns zu helfen, zwischenmenschliche Beziehungen und unseren sozialen Status zu verbessern, isolieren sie uns weiter – was uns nur noch stärker belastet. Wir stehen hilflos da und schauen verwirrt und frustriert zu, wie unsere automatisierten Muster gegen uns arbeiten. Am Ende sinkt unser Selbstwertgefühl genau wegen der Reaktionen, die ursprünglich dazu gedacht waren, es zu erhalten.

Motivationale Diskordanz: ein Zielkonflikt

Dieses Dilemma kann als ein schwerwiegender Zielkonflikt beschrieben werden – oder, wie der deutsche Psychologe Klaus Grawe, der Begründer der Konsistenztheorie, es nennt: eine motivationale Diskordanz.

Einerseits gibt es zwei synchrone Annäherungsziele: Erstens wollen wir uns mit anderen verbinden. Zweitens wollen wir unser Selbstwertgefühl stärken, indem wir uns und anderen beweisen, dass wir fähig sind, die Situation sprachlich zu meistern.

Gleichzeitig gibt es aber auch zwei zusammenhängende Vermeidungsziele. Erstens wollen wir Fehler vermeiden, um unser Selbstwertgefühl zu schützen. Aber darüber hinaus fürchten wir vielleicht auch, was unsere Angst vor Fehlern anrichten kann. Wir wissen, dass nichts Gutes von den Anteilen in uns kommt, die in diesen Momenten das Ruder übernehmen. Schließlich sind wir nicht Dr. Bruce Banner, der sich unter Stress in die mächtige grüne Kreatur namens Hulk verwandelt und all seine Feinde zerschmettert. Als die gewöhnlichen Menschen, die wir nun mal sind, verwandeln wir uns leider viel zu oft in stotternde, unsichere Kinder, die einfach nur nach Hause wollen.

Diese Angst vor Fehlern – und damit der Auslösung unserer Schutzmechanismen – verbraucht viel Energie und Aufmerksamkeit. Infolgedessen stehen diese Ressourcen nicht für die Bewältigung positiver Herausforderungen zur Verfügung. Gleichzeitig kann wahre Zufriedenheit niemals vollständig aus der Erreichung dieser Vermeidungsziele entstehen, weil sie niemals vollständig eliminiert, sondern nur zeitweise in Schach gehalten werden können.

Deshalb gilt: wer sich mit starken Vermeidungszielen ausgerüstet in kommunikative Situationen begibt, wird unausweichlich Stress erfahren. Wenn wir nur daran denken können „Mach keine Fehler" und „Verliere nicht die Kontrolle", werden wir die ganze Zeit angespannt sein, uns gehemmt verhalten und von selbstbezogenen Gedanken absorbiert werden.

Und wenn wir – Gott bewahre – dann doch Fehler machen und das Pech haben, sie zu bemerken, ist die Katastrophe da. Unser Kartenhaus bricht zusammen: wir werden von Gefühlen der Unzulänglichkeit überwältigt und verkriechen uns schließlich verärgert.

Innere Konflikte brauchen Vermittlung

Noch einmal möchte ich gegen den Irrglauben angehen, dass das Selbstwertgefühl im Kontext des Fremdsprachenlernens unveränderlich sei und das Thema zu komplex für Lernende, um es strukturiert und effektiv anzugehen.

Nachdem wir das Problem umfassend beschrieben haben, gilt es nun, es konzeptionell so zu fassen, dass wir es mit einer etablierten therapeutischen Methode bearbeiten können.

Im Kern haben wir es mit einem strukturellen inneren Konflikt zu tun. Wenn mehrere Schemata mit uns – und miteinander – im Widerstreit stehen, müssen wir handeln. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, ihnen helfen, weniger rigide zu werden, und sie zur Versöhnung führen.

Das Rätsel lösen – durch Denken in Teilen

In der Geschichte der Psychologie gab es zahlreiche Versuche, innere Konflikte durch verschiedene Konzepte und Rahmen anzugehen. Für unsere Zwecke sticht jedoch ein Ansatz als besonders vielversprechend hervor: Internal Family Systems (IFS).

Dieses therapeutische Modell wurde ab den 1980er Jahren in den USA entwickelt und hat sich seitdem zu einem weithin respektierten Ansatz für die Bewältigung eines breiten Spektrums psychologischer und emotionaler Herausforderungen entwickelt.

Im Wesentlichen liegt dem Modell die Synthese zweier Paradigmen zu Grunde: zum einen das Konzept eines pluralen Geistes – die Idee also, dass die Psyche aus verschiedenen Teilen besteht –, und zum anderen die Prinzipien der systemischen Familientherapie.

Die Personalisierung unserer inneren Dynamik durch die Vorstellung von inneren Anteilen als verschiedene Personen bietet einen vielversprechenden Weg zu einem besseren Selbstverständnis und letztlich Heilung.

Jeder Teil von uns hat seine eigene Geschichte, Bedürfnisse und Emotionen – genau wie die realen Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben und die wir oft besser verstehen als uns selbst. Indem wir unsere erheblichen Beziehungsfähigkeiten auf uns selbst anwenden, können wir innere Konflikte klarer und mit größerem Selbstmitgefühl verstehen und lösen.

IFS bietet einen nicht-pathologisierenden und intuitiven Rahmen, der Menschen ermutigt, ihrer inneren Welt mit Neugier zu begegnen – anstatt sich selbst zu verurteilen. Innere Erfahrungen sollen dabei nicht als Störungen oder Symptome gesehen werden. Vielmehr wird angenommen, dass jeder Teil – egal wie extrem oder destruktiv er auch sein mag – eine schützende Rolle spielt, also eigentlich eine positive Absicht hat.

IFS ordnet innere Teile in drei Kategorien ein:

Exilanten (exiles)– Verwundete Teile, die die Lasten von Trauma, Scham oder Angst tragen. Sie werden normalerweise tief in der Psyche begraben, weil ihre emotionale Intensität für das System gefährlich, d.h. potentiell überwältigend erscheint.

Manager – Proaktiv schützende Teile, die beständig versuchen, unsere Umgebung und Emotionen zu kontrollieren. Sie wollen akuten Schmerz verhindern, indem sie die Exilanten davon abhalten, aktiviert zu werden.

Feuerwehrleute (firefighters) – Reaktive Teile, die das Ruder übernehmen, sobald Exilanten getriggert werden. Sie handeln impulsiv, um akute innere Not zu beruhigen oder uns davon abzulenken.

Wenn wir den oben beschriebenen Konflikt nun mit diesen Begriffen beschreiben, offenbart sich die Situation als etwas, was man die Falsche Zwillingsfalle nennen könnte.

Die Falsche Zwillingsfalle

Als Erwachsener mit dem Lernen einer Fremdsprache wie Deutsch zu beginnen, bringt oft einen neuen Teil in uns hervor. Diese „Deutsche Du“ ist vielleicht nur wenige Wochen oder Monate alt – und dennoch erwartest du von diesem Teil eine Performance wie von einem erfahrenen Kommunikationsprofi.

Sobald wir anfangen, Deutsch zu sprechen und dieser neue Teil in den Vordergrund unseres Bewusstseins tritt, passiert etwas Seltsames. Je nach Situation werden unsere inneren Beschützer alarmiert, weil sie ihn mit dem gebrannten Kind verwechseln, das in der Schule mit Englisch oder anderen Fremdsprachen zu kämpfen hatte – und normalerweise tief in unserem System im Exil gehalten wird. Diese alten, gut geölten Reaktionsmuster werden dann aktiviert, um uns vor Gefühlen der Ablehnung zu bewahren.

Ganz am Anfang dieses Textes haben wir gesagt, dass zwei Situationen für Sprachenlernende besonders stressig sind: vor einer Gruppe zu sprechen und sich mit Muttersprachlern zu unterhalten. Jetzt können wir auch verstehen warum.

Beide Situationen erinnern unsere Beschützer an „traumatische" schulische Umgebungen. Das Sprechen vor einer Gruppe löst Ängste vor sozialen Konsequenzen für das Machen von Fehlern aus. Unterhaltungen mit Muttersprachlern hingegen versetzen uns in die Zeit zurück, als wir Missbilligung und/oder Bestrafung von einer Autoritätsfigur fürchteten. In diesem Sinne fungieren Muttersprachler als Stellvertreter für unsere ehemaligen Lehrer – schließlich wissen auch sie immer, ob wir richtig oder falsch liegen.

Genauso klar ist jetzt aber auch, warum diese Schemata in Form dieser inneren Beschützer jetzt so kontraproduktiv sind. Dein „Deutsches Du“ braucht keinen Schutz vor angeblichen sozialen Bedrohungen, weil Fehlermachen keine echte Gefahr mehr darstellt. Im Gegenteil: die gleichen Verhaltensweisen, die dich früher geschützt haben, haben jetzt den gegenteiligen Effekt und führen langfristig zu Frustration, sozialen Nachteilen und geringerem Selbstwertgefühl.

Teil II: Der Weg heraus aus der Zwillingsfalle

Es gibt mindestens zwei Wege aus diesem Dilemma: eine schnelle, aber leider nur vorübergehende Lösung, sowie eine nachhaltige Langzeitlösung.

Die erste ist relativ einfach: Bring dich in eine soziale Situation, in der du Deutsch sprechen musst – und betrink dich!

Als Lehrer und Coach empfehle ich normalerweise nicht, Lernen und Sprechen mit Alkohol zu kombinieren. Aber – und ich meine das ziemlich ernst – wenn du unter Xenoglossophobie (der Angst vor dem Sprechen fremder Sprachen) leidest und noch nie erlebt hast, wie es sich anfühlt, Deutsch ohne Angst zu sprechen, könntest du über dieses Experiment zumindest mal nachdenken.

Alkohol unterdrückt deine übervorsichtigen und kritischen Manager sowie deine hyperaktiven Feuerwehrleute. Er reduziert die Intensität und den Einfluss dieser Anteile und verringert daher Hemmungen und Selbstüberwachung.

Als Ergebnis wirst du freier, flüssiger und ohne Angst sprechen. Die Qualität der Sprach wird zwar abnehmen – aber das wirst weder bemerken noch dich daran stören, weil deine Beschützer offline sind.

Es könnte sehr aufschlussreich sein, ein konkretes Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der ideale Geisteszustand für das Sprechen einer Fremdsprache tatsächlich anfühlt – es sei denn natürlich, du bist zu betrunken, um dich am nächsten Tag daran zu erinnern.

Auch vor den Nebenwirkungen sei gewarnt! Abgesehen von Schwindel und Kopfschmerzen könnte diese vorübergehende Freiheit ihren Preis haben. Sobald der Alkohol nachlässt, könnten deine Beschützer umso stärker zurückkehren:

Deine Manager könnten dich mit noch mehr Scham und Kritik heimsuchen: „Du hast dich blamiert!"

Deine Feuerwehrleute könnten flüstern: „Das hat sich gut angefühlt. Lass es uns wieder machen. Und wieder. Das könnte die Lösung für unser Problem sein!"

Hör nicht auf sie – denn das ist keine wirkliche Lösung.

Endgültig heraus aus der Zwillingsfalle

Wenn du es ernsthaft Frieden mit deinen Beschützern schließen und dein Selbstwertgefühl langfristig verbessern möchtest, brauchst du ein gewisses Maß an Engagement und die Bereitschaft zu innerer Arbeit. Der Weg zur Heilung führt über Selbsterkundung und Selbstakzeptanz – und er ist ohne Zweifel deine Zeit und Mühe wert.

Es ist absolut möglich, diese Reise allein anzutreten – ich stelle dir alle Materialien zur Verfügung, die es dafür braucht.

Dennoch würde ich dir empfehlen, diese Arbeit zumindest teilweise mit anderen zu machen. Dinge auszusprechen hat eine viel größere Wirkung, als sie nur zu denken. Zudem neigen wir auch dazu, klarer und tiefer zu denken, wenn wir unsere Gedanken artikulieren – besonders wenn wir von anderen angeleitet werden.

Du könntest mit einem Freund oder einem anderen Sprachlerner als Moderator arbeiten und dieselben Materialien verwenden. Oder du könntest erwägen, an einem der Workshops teilzunehmen, die ich regelmäßig anbiete (Link).

Die besten Ergebnisse erzielen Sie jedoch zweifellos durch die Arbeit mit einem ausgebildeten Therapeuten, der ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen beim Deutschlernen hat.

Die Reise umfasst mindestens fünf Schritte – von denen Sie einige möglicherweise mehrmals durchlaufen müssen.

Kontakt zu deinem „Selbst" aufnehmen

Hallo Du: Lerne dein „Deutsches Du“ kennen

Meet the Team: Deine Fremdsprachen-Beschützer

Interview mit einem bekannten Unbekannten: Freunde dich mit einem deiner Beschützer an

Den Kern heilen: Entlasse deine Exilanten

Es ist wichtig zu verstehen, dass du nicht alle Schritte abschließen musst, um eine Wirkung zu spüren. Jede Übung wird dich näher zu dir bringen – und dem inneren Frieden, den du suchst, um mit mehr Vertrauen Deutsch zu sprechen.

Dennoch möchte ich dir gerne eine Vorstellung davon vermitteln, wie eine vollständige Reise zu mehr Selbstwertgefühl aussehen würde.

Erster Schritt: Kontakt zu deinem „Selbst" aufnehmen

Das Erste, was du erfahren solltest, ist, dass du mehr bist als die Summe deiner Teile. Denn da ist etwas in deinem Geist, das kein Teil ist. Eine Seele, sozusagen, der Kern dessen, wer du bist unter all deinen Ängsten und Abwehrmechanismen. IFS nennt diesen Ort „das Selbst“.

Beim eigenen Selbst anzukommen, ist ein Zustand völliger Gelassenheit. Das bedeutet nicht nur, von der Erfahrung von Emotionen völlig ungestört zu sein, sondern den anderen Anteilen in uns mit Ruhe, Neugier und Mitgefühl begegnen zu können.

Wir können das Selbst durch den bewussten Prozess der Desidentifikation von unseren inneren Teilen erreichen. Dadurch schaffen wir einen inneren Raum, in dem alle Stimmen gehört werden können, ohne dass eine die Kontrolle übernimmt oder ganz übernimmt.

Es ist ein Ort, der sich mit Worten nur schwer beschreiben lässt. Deshalb möchte ich dich zu einer kurzen Meditation einladen, in der ich dich durch den Prozess der Desidentifikation von deinen Teilen führe. Tatsächlich ist dieser Zustand ein oft angestrebtes Ergebnis bei Meditationen – weshalb du diesen Zustand zweifelsohne als ziemlich angenehm empfinden wirst.

Das allein ist jedoch nicht der Grund, warum die Entdeckung deines Selbsts lohnenswert ist. Um den Weg heraus aus der falschen Zwillingsfalle zu finden, ist es wichtig, eine safe zone sowie einen Aussichtspunkt zu etablieren, von dem aus du die innere Landschaft deines Geistes überblicken kannst. Ein Ort, von dem du dich selbst und all deine Teile kennenlernen kannst – und ganz besonders die verbannten und unbeliebten!

Setz dich also bequem hin. Schließ deine Augen atme ein paar Mal tief ein…

Klicke hier für das Skript der geführten Meditation.

Zweiter Schritt: Hallo Du! – Lerne dein Deutsches Du kennen

Wir stellen viel zu oft unrealistische Erwartungen an den sehr jungen Teil von uns, der Deutsch spricht. Wir setzen ihn unter großen Leistungsdruck. Aber das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, ihn zu unterstützen, besonders wenn wir wollen, dass er sich wohl fühlt und mit der Zeit stärker und selbstbewusster wird.

In der folgenden Übung werden wir daher neugierig sein und uns mit diesem neuen Teil von uns verbinden. Wir hören auf, ihn harsch zu beurteilen und geben ihm die Geduld und Fürsorge, die jeder Teil von uns verdient.

Bereite dich auf einige überraschende Einsichten vor und klicke hier für das Skript!

Dritter Schritt: Meet the Team – deine Fremdsprachen-Beschützer

Diese Übung soll dir helfen, alle Beschützer zu erfassen, die sich möglicherweise zeigen, wenn du Deutsch sprichst. Sicherlich hast du während des vorherigen Interviews mit deinem Deutschen Du einige identifiziert und benannt.

Natürlich hat jeder eine ganz individuelle Gruppe von Beschützern. Dennoch gibt es einige Manager und Feuerwehrleute, die bei Fremdsprachenlernern häufig auftreten.

Häufige Manager

Der Perfektionist – verlangt fehlerlose Grammatik vor und beim Sprechen.

Der Kritiker – weist ständig auf Fehler oder Mängel hin.

Der Vergleicher – vergleicht den Fortschritt obsessiv mit anderen.

Der Grübler – überanalysiert jeden Satz oder jede Antwort.

Der Vermeider – verhindert Risiken wie das Sprechen mit Muttersprachlern oder das Gehen an Orte, wo man die Fremdsprache sprechen muss.

Der Wissenschaftler – will alles ganz genau wissen verbringt viel Zeit mit Detailfragen, die fürs Sprechen völlig unwichtig sind.

Der Überwacher – verfolgt und bewertet jedes Wort, das wir sagen.

Der Richter – beurteilt deine Sprache gnadenlos und verurteilt dich für jeden noch so kleinen Fehler.

Häufige Feuerwehrleute

Der Hinschmeißer – sagt „Es reicht, gib einfach auf!“

Der Isolationist – sagt dir, dass du nach Hause gehen sollst.

Der innere Schreier – ist wahnsinnig frustriert mit dem ganzen Prozess.

Der Sprachwechsler – kehrt in Stressmomenten automatisch zu Englisch oder deiner Muttersprache zurück.

Der Entschuldiger – entschuldigt sich ständig für deine Grammatik, deinen Akzent oder sogar fürs Sprechen überhaupt.

Der Murmler – lässt schneller, unklarer und leiser sprechen, um Fehler zu verstecken.

Der Blackouter – schaltet plötzlich deinen Geist ab, und du vergisst sogar einfachste Wörter.

Der Erstarrer – schaltet alles ab, wenn der Druck zu sprechen überwältigend wird.

Der Rechtfertiger – kommt mit ausgeklügelten Gründen, warum du die Sprache nicht wirklich sprechen oder lernen musst.

Der Clown – macht sich über die Sprache und das Land lustig.

Der Hasser – wütet gegen Land und Sprache, um von der emotionalen Intensität abzulenken und sie nach außen zu verlagern.

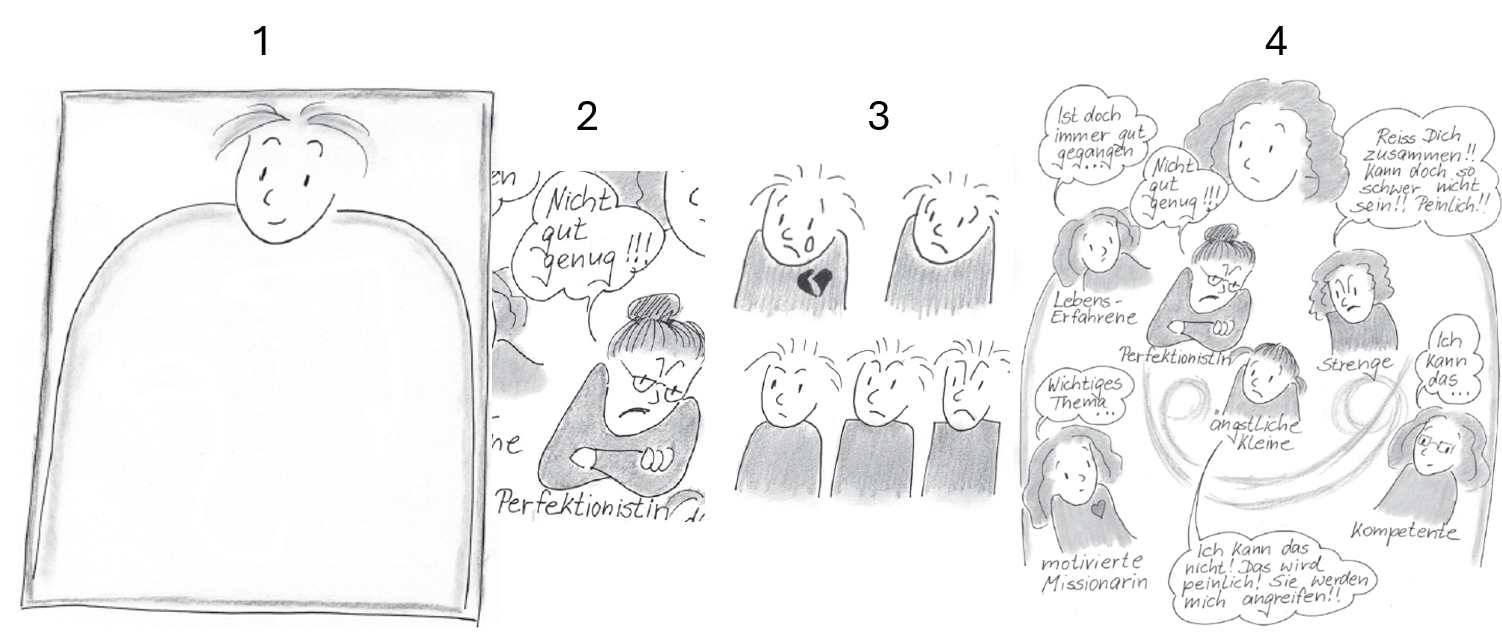

Nimm jetzt das größte Blatt Papier, das du finden kannst und bereite dich aufs Zeichnen vor. Keine Sorge, du musst kein Picasso sein. Tatsächlich ist es umso besser, je schlechter zu zeichnen kannst! Es geht nämlich nicht darum, ein zeitloses Meisterwerk zu schaffen, sondern du sollst deine inneren Teile visualisieren und dadurch besser kennenlernen.

Beginne mit dem leeren Rahmen links. Stell sicher, dass du genug Platz für dein gesamtes inneres Team von Beschützern hast.

Zeichne jetzt eine Figur für jeden Teil. Gib jedem einen Namen und füge eine Sprechblase mit einem typischen Satz hinzu, der seine/ihre Rolle oder Haltung prägnant zusammenfasst.

Mache deutlich, wie sich diese Teile fühlen, wenn du sprichst. Verwende Merkmale wie Augenbrauen, Schultern oder Symbole, um Emotionen auszudrücken. Du kannst auch die Länge und Krümmung des Mundes verwenden, um die Intensität der Gefühle anzuzeigen.

Zeige schließlich, wie sich diese Teile zueinander verhalten. Zeichne Verbindungen, Konflikte oder Allianzen zwischen ihnen – wie auch immer dein inneres System sich anfühlt.

Idealerweise nimmst du dir nach dem Fertigstellen Zeit, um deine Zeichnung jemand anderem zu erklären. Diese Gedanken auszusprechen vertieft nicht nur dein Verständnis für deine visualisierten Teile, sondern hilft dir auch, bewusster mit ihnen in Verbindung zu treten.

Vierter Schritt: Interview mit einem bekannten Unbekannten: Freunde dich mit einem deiner Beschützer an

Diese vierte Übung ist etwas fortgeschrittener. Du trittst ein ins bekannt-Unbekannte und kommst in direkten Kontakt mit einem deiner Manager oder Feuerwehrleute.

Dazu stell dir zuerst vor, wie du an einem inneren Teammeeting teilnimmst. Schau dir die Zeichnung all deiner Fremdsprachenteile an. Welcher deiner Beschützer fühlt sich besonders nahe an? Wer ist am lautesten oder drängt sich ins Rampenlicht? Wer scheint deine Aufmerksamkeit oder Unterstützung am meisten zu brauchen? Welcher weckt deine Neugier? Und wenn da einer ist, der dich ein wenig einschüchtert oder erschreckt – dann ist das genau der Teil, mit dem du anfangen solltest!

Das Ziel dieser Übung ist es, ein Gespräch mit diesen Anteilen zu beginnen: ihre Arbeit wertzuschätzen, ihre guten Absichten verstehen und ihre Geschichte und die Lasten, die sie tragen, würdigen. Du wirst dann auch besser ihre Ängste verstehen, sowie wen oder was sie beschützen, und herausfinden, was sie bräuchten, um sich etwas zu entspannen oder gar ihre Rolle ganz aufzugeben.

Klicke hier für das Skript für dein Interview mit einem bekannten Unbekannten.

Fünfter Schritt: Den Kern heilen – Entlaste deine Exilanten

Diese letzte Übung ist wahrscheinlich die herausforderndste und ohne erfahrene Begleitung nur schwer durchzuführen. Dennoch ist es nützlich, zu verstehen, was nötig ist, um an Kern deines inneren Konflikts zu kommen und ihn zu heilen.

Bei schmerzhaften oder traumatischen Kindheitserfahrungen können Teile von uns emotional „eingefroren" werden. Diese Exilanten werden oft von anderen Teilen verabscheut oder gefürchtet. Sie tun dann alles, um die Exilanten auch im Exil zu lassen. Wenn wir wollen, dass unsere Beschützer ihr Verhalten ändern, müssen wir sie davon überzeugen, dass es nichts mehr zu beschützen gibt.

In IFS wird dieser Prozess „unburdening“ (Entlastung) genannt und besteht aus den folgenden sieben Schritten:

Erlaubnis von Beschützern einholen: Bevor du dich einem Exilanten näherst, musst du sicherstellen, dass die Beschützerteile sich sicher fühlen und zustimmen, dass du mit dem Exilant interagieren. Sie könnten nämlich befürchten, dass die Verbindung mit dem Exilanten das System überwältigt.

Die Erfahrungen des Exilanten verstehen: Sobald sich die Beschützer zurückziehen, verbindest du dich mit dem Exilanten in einem mitfühlenden, ruhigen Zustand. Du erlaubst ihm, dir seine oder ihre Geschichte zu erzählen oder zu zeigen, was passiert ist und wie sich das angefühlt hat.

Validieren: Das Selbst bietet Mitgefühl, Empathie und Verständnis. Das Ziel ist nicht, den Exilanten sofort zu reparieren oder zu verändern, sondern sie oder ihn ohne Urteil wahrzunehmen.

Zurückholen: Wenn der Exilant in einer vergangenen Zeit oder einem Ort „festsitzt", hilfst du ihm zu verstehen, dass er oder sie nicht mehr allein ist. Sie holen es mental oder imaginativ aus dieser Erinnerung zurück und lassen es wissen, dass es jetzt sicher ist.

Entlasten: Der Exilant lässt die extremen Emotionen, Überzeugungen oder Energien los, die er oder sie zu ertragen hat: Scham, Angst oder Wertlosigkeit. Dies kann ein symbolisches Ritual beinhalten: eine schwere Tasche fallen lassen oder eine Überzeugung verbrennen.

Neue Qualitäten einladen: Nach der Entlastung kann der Exilant neue Qualitäten wie Vertrauen, Verspieltheit oder Ruhe annehmen.

Integration: Das Selbst lädt die Beschützer ein, zu bemerken, dass der Exilant entlastet ist und sich geheilt fühlt. Es fragt dann, ob sie bereit sind, sich einen anderen Job zu finden, und hilft dabei, wenn sie Hilfe brauchen.

Klicken Sie hier für das Skript zur Entlastung eines Exilanten.

Ich hoffe, dass dir diese Übungen nicht nur tiefere Einsichten in dich selbst, sondern auch ein Gefühl der Erleichterung bringen. Deine Beschützer zu beruhigen und inneren Frieden beim Sprechen einer Fremdsprache zu finden, ist zwar keine einfache, aber ohne Zweifel eine lohnende Reise.

Leider können wir – anders als das vielleicht manche Gurus behaupten – nicht einfach beschließen, mehr Selbstwertgefühl zu haben. Es muss sich hart verdient werden. Und dazu braucht es echte, innere Arbeit.

Wenn diese Art der inneren Arbeit deine Neugier geweckt hat und du Unterstützung auf deinem Weg der falschen Zwillingsfalle möchtest, zögere nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen.

Langfristig zahlt es sich aus, neugierig und mutig zu sein – besonders wenn es um dich selbst geht. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du eine Welt und eine Methode, die dir nicht nur inneren Frieden beim Fremdsprachenlernen bringt, sondern möglicherweise dein ganzes Leben verändern könnte.

Was hast du zu verlieren?

Texte zum Weiterlesen

Wenn du dich zu den in diesem Text behandelten Themen weiter einlesen möchtest, hier eine kurze Liste mit Büchern sowie die Links, wo du sie ansehen bzw. kaufen kannst.

Branden, Nathaniel (1995). The Six Pillars of Self-Esteem.

Leary, Mark (2012). Sociometer theory and the pursuit of relational value: Getting to the root of self‑esteem. (PDF)

Schwartz, Richard / Sweezy, Martha (2019). Internal Family Systems Therapy.

Schwartz, Richard (2023). Introduction to the Internal Family Systems Model.

Schwartz, Richard (2024). The Internal Family Systems Workbook: A Guide to Discover Your Self and Heal Your Parts.